Reallabore-Landkarte

Hier finden Sie Beispiele für Reallabore in Deutschland. Es werden sowohl abgeschlossene als auch laufende und geplante Reallabore aufgeführt.

Ein Reallabor zeichnet sich dadurch aus, dass eine Innovation (Technologie, Produkt, Dienstleistung oder Ansatz) zeitlich befristet, unter möglichst realen Bedingungen sowie oft unter behördlicher Beteiligung (z. B. genehmigt auf Basis einer Experimentierklausel) erprobt wird und dessen Erkenntnisse zum regulatorischen Lernen beitragen können.

Unter folgendem Link können Sie Ihr Reallabor für die Landkarte eintragen: Reallabor eintragen. Weitere Details, auch zu den Kriterien, was einem Reallabor im Sinne des Innovationsportals entspricht, finden Sie in den FAQ.

Übersicht Reallabore

Tech & Data Lab Frankfurt

Beim Tech & Data Lab Frankfurt geht es um die Erprobung neuer Schlüsseltechnologien – insbesondere Künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing und Blockchain – unter realen, aber geschützten Bedingungen. Ziel ist es, diese Technologien am Finanzplatz Frankfurt schneller, sicherer und regulatorisch abgesichert in die Praxis zu überführen. Das Lab fungiert als offene, souveräne Test- und Entwicklungsumgebung (Sandbox), in der Finanzinstitute, Start-ups, Technologiepartner, Wissenschaft und Aufsichtsbehörden gemeinsam an praxisnahen Fragestellungen (Challenges) arbeiten. Die Innovation wird dabei in kurzen, interdisziplinären Sprints entwickelt, unter Nutzung realitätsnaher Daten getestet und anschließend in Pilotprojekte oder marktfähige Lösungen überführt. Unter realen Bedingungen wird erprobt, wie sich zum Beispiel KI-Modelle vertrauenswürdig im Finanzsektor einsetzen, quantensichere Verschlüsselungen aufbauen oder Dateninfrastrukturen zwischen Banken, Start-ups und Regulierung sicher vernetzen lassen. Das Lab bietet dafür eine regulatorisch validierte Umgebung, in der Innovationen nicht im Labor, sondern unter realen Markt- und Aufsichtsbedingungen entstehen. So wird das Tech & Data Lab zum Brückenraum zwischen Technologie, Regulierung und Markt, in dem Frankfurt als europäischer Leuchtturm für vertrauenswürdige Finanztechnologie positioniert wird.

Zum Reallabor

MCube: MobiPionier - Mobilitätsbudgets und -bundles in der Metropolregion München als Alternative zu Regulierung

Das MCUBE-Projekt MobiPionier entwickelt neue, den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ergänzende Mobilitätsangebote, im Speziellen Mobilitätsbudgets und -bundles (MBBs). Ziel ist eine empirische Untersuchung der Wirkungspotenziale dieser Angebotsformen durch Reallabore für den Alltag und Großveranstaltungen in der Metropolregion München, um den erweiterten Umweltverbund attraktiver zu machen – durch eine Verbesserung des Komforts im Ticketerwerb und eine Attraktivierung im Preis. Ein Mobilitätsbudget stellt einen festgelegten Geldbetrag für die Nutzung von Verkehrsmitteln zur Verfügung, beispielsweise 100 Euro monatlich. Ein Mobilitätsbundle kombiniert verschiedene Mobilitätsdienste, z. B. ÖPNV und Sharing-Dienste, zu einem Festpreis. Budgets und Bundles sind als Sonderform von Mobility-as-a-Service (MaaS)-Angeboten zu verstehen; die Interaktion der Nutzenden erfolgt über eine zentrale Schnittstelle, in der Regel das Smartphone. Im Projektverlauf werden die Wirkungspotenziale von Mobilitätsbudgets und -bundles, gestützt durch eine Umfrage, ermittelt und anschließend die zu testenden Produkte entwickelt. In zwei Reallaboren zu den Anwendungskontexten 'Alltagsmobilität' und 'An- und Abreise bei Großveranstaltungen' wird über einen Zeitraum von mehreren Monaten das Mobilitätsverhalten von einigen hundert Teilnehmenden mit Smartphone-Apps erhoben.

Zum Reallabor

Innovations-Gut von Thünen

Unter der Leitung des Fraunhofer IGD aus Rostock entstand mit dem Innovations-Gut von Thünen eine deutschlandweit einzigartige Forschungs- und Entwicklungsumgebung für digitale Agrartechnologien. Das Innovations-Gut von Thünen ist ein großflächiges Reallabor (> 3.300 ha arrondiertes Ackerland) zur Entwicklung, Erprobung und Validierung digitaler und automatisierter Technologien für einen nachhaltigen und effizienten Pflanzenbau. In der realen Betriebsumgebung eines landwirtschaftlichen Großbetriebs werden KI-basierte Analyseverfahren, sensorgestützte Monitoring-Systeme, autonome Maschinen sowie digitale Entscheidungswerkzeuge unter praxisnahen Bedingungen getestet und weiterentwickelt. Auf einem Teil der Fläche entwickelte Johann Heinrich von Thünen zu Beginn des 19. Jahrhunderts Musterlandwirtschaft. Diesen Geist will das Reallabor weitertragen. Ziel ist es, gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Industrie und Praxis innovative Konzepte und marktfähige Produkte zu entwickeln, die unmittelbar zur Transformation der Landwirtschaft beitragen. Die enge Zusammenarbeit der Akteure ermöglicht nicht nur einen effektiven Technologie- und Wissenstransfer, sondern schafft auch die Grundlage, um regulatorische Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten. Durch die systematische Vernetzung schafft das Innovations-Gut von Thünen einen Raum, in dem digitale Innovationen beschleunigt, validiert und in die landwirtschaftliche Praxis überführt werden können.

Zum Reallabor

Transformationscampus Stuttgart-Climate-Tech: Fraunhofer-Institutszentrum als nachhaltiger, resilienter und zukunftsfähiger Forschungscampus für Klima-Innovationen

Der Campus mit fünf Fraunhofer-Instituten auf einem Raum ist zugleich ein offener Experimentier- und Lernraum für nachhaltige Innovationen. Das dortige Parkhaus ist beispielsweise ein innovatives Micro Smart Grid am Standort Stuttgart und wird um eine offene und flexible FuE-Plattform erweitert, in der Innovationen entwickelt, getestet und demonstriert werden können. Neben bereits vorhandener intelligenter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und einem einheitlichen Fuhrparkmanagement werden Forschungs- und Entwicklungsmodule entwickelt, die nachhaltige und biodiverse Technologien fördern. Die Kooperation mit Industrieunternehmen führt zu neuen Innovativen Lösungen für klimaneutrale Unternehmen. Neue Potenziale werden entdeckt, Risiken werden identifiziert und Lösungskonzepte werden entwickelt. Unter anderem sind Labormodule zu urbaner Kreislaufwirtschaft, digitaler Gebäudetechnik, grüner Fassade und vertikaler Landwirtschaft geplant. Ebenfalls werden Schulungsräume und virtuelle Lernumgebungen entwickelt, durch die Nachhaltigkeitswissen vermittelt wird. Energiekonzepte werden durch Demonstrationsflächen für Photovoltaik, Wasserstoffnutzung und bidirektionale E-Mobilität integriert und ein intermodaler Mobilitätshub mit sicheren Fahrradstellplätzen und Sharing-Angeboten wird eingerichtet. Das Ziel ist ein modularer Innovationsraum für innovative Technologien, Infrastrukturen und Nutzungskonzepte im Bereich Climate Tech – mit starkem Bezug zu Energie und Mobilität.

Zum Reallabor

Green Power "TUM goes DRW" - Energieversorgung der Zukunft im Dominikus-Ringeisen-Werk

Mit dem Reallabor "TUM goes DRW" entsteht in Ursberg ein skalierbares Modell der regionalen Energie- und Rohstoffversorgung. Technologien wie dezentrale Wasserstoffproduktion, Energiespeicher, Thermolyse und KI-gestützte Systemsteuerung werden so kombiniert, dass aus Abfällen Wertschöpfung und Versorgungssicherheit entsteht. Ziel ist die Substitution von fossiler Energieproduktion mit hohem CO2-Ausstoß durch nahezu CO2-emissionsfreie Energieversorgung. Die Technische Universität München (TUM) analysiert Technologien, Stoffströme und Wirkungen und stellt eigene Entwicklungen bereit. Das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) stellt reale Bedarfe und Rahmenbedingungen: Energiebedarf, Flächen, Abfallströme, Logistik, Personal, Versorgungspflichten. Der Ansatz basiert auf drei Grundprinzipien: Reststoffe sind Rohstoffe: Aus Bioabfällen, Gülle, Klärschlamm oder Speiseresten entstehen Wärme, Strom, Gase, Biokohle, Düngerfraktionen und weitere wertvolle Produkte. Energie wird lokal erzeugt und gespeichert: Wasserstoff ersetzt Erdgas. Batteriespeicher sichern Grundlast und Netzstabilität. Die Versorgung wird planbarer. Der Effekt ist wirtschaftlich messbar: Es geht nicht um symbolische Nachhaltigkeit, sondern um tragfähige Betriebsmodelle. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, betriebswirtschaftlich bewertet und kann damit als Grundlage für Investitionsentscheidungen dienen.

Zum Reallabor

100 m Zukunft

Das Reallabor "100m Zukunft" schafft ab 2026 eine "Musterstraße", in der diese Lösungen in der Realität getestet und von relevanten Akteuren wahrgenommen und weitergedacht werden. Es wurde von der IHK Berlin gemeinsam mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf initiiert. Ziel ist es, die Stadt als klimaneutrale Metropole voranzubringen und Innovationen direkt im öffentlichen Raum unter realen Bedingungen zu erproben. Dabei sollen Lösungen entwickelt werden, die nicht nur lokal wirken, sondern auch als Modell für andere Städte dienen können. Zentral sind die Themenfelder Nachhaltige Mobilität & lokale Energieproduktion, Abfall- und Ressourcenmanagement, urbane Gesundheit sowie urbane Ernährungssysteme. Für diese Bereiche werden im Rahmen von Challenge-Prozessen Ideen gesucht, die anschließend in Prototypen umgesetzt und vor Ort getestet werden. Die Zielgruppe dieser Challenges umfasst Start-ups, etablierte Unternehmen, Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen sowie wissenschaftliche Einrichtungen. Ab Mitte 2026 sollen die Prototypen auf der Fasanenstraße sichtbar und erlebbar werden. Damit schafft "100 m Zukunft" einen Raum für Co-Kreation, Vernetzung und praxisnahe Experimente, die Berlins Weg zur klimaneutralen Stadt beschleunigen und gleichzeitig übertragbare Lösungen für andere Kommunen entwickeln können.

Zum Reallabor

Autopasture - Autonome Weide

Im Rahmen des Forschungsprojekts AutoPasture werden landwirtschaftliche Weideflächen in Mecklenburg-Vorpommern als Reallabore genutzt, um innovative Technologien für das automatisierte Weidemanagement unter realen Praxisbedingungen zu erproben. Zum Einsatz kommen unter anderem Virtual-Fencing-Systeme, sensorgestützte Tierüberwachung, Datenanalyseverfahren und KI-basierte Assistenzsysteme. Konkret sollen autonome Drohnenflüge zum Monitoring von Weideflächen eingesetzt werden, um mittels KI-gestützter Bildauswertung den Zustand der Weide, den Abgrasungsgrad sowie den Zustand der Pflanzen automatisiert zu erfassen und daraus ableitend zu entscheiden, wann Tiere weiterziehen müssen. Im Bereich des Virtual Fencing sollen unter anderem Halsbänder getestet werden, die die Tiere ohne physische Zäune auf den vorgesehenen Flächen halten. Ziel ist es, nachhaltige, tiergerechte und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die Weidewirtschaft der Zukunft zu entwickeln. Die Reallabore ermöglichen durch eine enge Einbindung von Landwirtinnen und Landwirten, Wissenschaft und Technologieträgern praxisnahe Experimente, die rechtlich bislang nur eingeschränkt möglich sind. Durch eine angestrebte Anwendung der Experimentierklausel sollen regulatorische Hürden identifiziert und rechtssicher erprobt werden.

Zum Reallabor

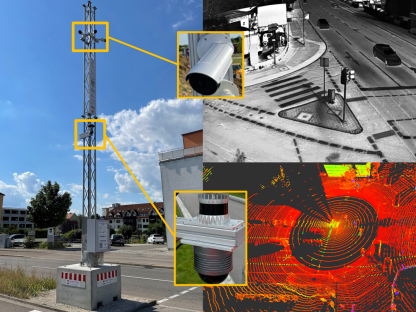

Reallabor Mobilität

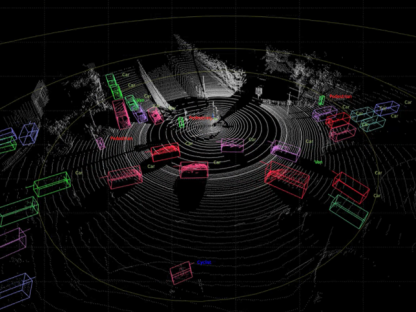

Mithilfe innovativer Sensorik erfassen Forschende der Technischen Hochschule Aschaffenburg in Kooperation mit der Stadt Aschaffenburg den Verkehr auf dem gesamten Stadtringnetz in Echtzeit und schaffen die Grundlage für intelligente Mobilitätslösungen. Das Forschungsprojekt "Reallabor Mobilität" verfolgt das Ziel, den Verkehr auf dem Aschaffenburger Cityring mithilfe vernetzter, datenschutzkonformer Multi-Sensorsysteme zu erfassen, Unfallursachen zu analysieren und den Verkehrsfluss nachhaltig zu optimieren. Die zugrunde liegende Infrastruktur basiert auf zwölf vernetzten LiDAR-Systemen und ermöglicht eine vollständige, hochpräzise Erfassung aller Hauptverkehrsknoten im definierten Bereich – als geschlossener Kreislauf ("Closed Loop"). Auf dieser Datengrundlage können neue Maßnahmen zur Verkehrsoptimierung sowie zur Verbesserung der Ökobilanz entwickelt werden. Durch den Einsatz KI-gestützter Methoden gewinnen die Analysen sowohl wissenschaftliche als auch wirtschaftliche Relevanz. So wird Aschaffenburg als Modellstadt für die Mobilitätsforschung etabliert. Die Methoden zur Datenerfassung, die zu entwickelnden Technologien sowie die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung der Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit sind auf viele mittelgroße Städte in Europa übertragbar.

Zum Reallabor

CIRI HUB @ Circular Interiors Alliance

Die Circular Interiors Alliance (CIRI) ist ein offenes Ökosystem zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Immobilienbranche mit Fokus auf den Innenraum (Boden, Wand, Decke und Einrichtung). Das Projekt verbindet Ausstellung, Reallabor, Bildung und Austauschplattformen, um Nachhaltigkeit praxisnah erlebbar zu machen. Es sollen möglichst viele Prozessbeteiligte wie Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und -entwickler sowie Managerinnen und Manager in öffentlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen zusammenfinden, sich austauschen und unter anderem Potentiale für eine Reduzierung des CO2-Verbrauchs erarbeiten. Das mobile Hub wird als Roadshow umgesetzt und soll als Labor, Bühne und Begegnungsort dienen. Es ist offen für Akteure aus Wirtschaft, Kommune und Zivilgesellschaft. In Form von Feedbackrunden und Ausstellungsformaten werden kontinuierlich neue Anregungen gesammelt und die Arbeit am tatsächlichen Bedarf des Marktes nachjustiert. Zudem wird die Entwicklung konkreter Verfahren und Produkte wie beispielsweise ein multifunktionales Akustikmodul unterstützt. Dabei werden Lösungen aus dem Netzwerk wie zum Beispiel KI-Anwendungen zwischen den Partnerunternehmen in Kooperation verwendet und weiterentwickelt. Das Projekt schafft eine langfristige tragfähige Struktur und trägt zur Umsetzung von Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) bei.

Zum Reallabor

TUM Mobility Innovation Campus

Autonomes Fahren ist eines der großen Zukunftsthemen mit dem Potenzial, das Mobilitätssystem disruptiv zu verändern. Die gesellschaftliche Akzeptanz hängt dabei entscheidend von der Sicherheit in technischer und rechtlicher Hinsicht sowie von den gesamtverkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrseffizienz ab. Der Mobility Innovation Campus (MIC) leistet einen Beitrag zur Prüfung, Entwicklung und letztlich zur Gewährleistung der Sicherheit von Mobilitätskonzepten mit autonomen Fahrzeugen. Der Fokus der hier geplanten Versuche liegt auf der Interaktion mit sogenannten Vulnerable Road Users (VRU) wie Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern, Fußgängerinnen und Fußgängern sowie auf der Erprobung des berührungslosen (induktiven) Ladens von Elektrofahrzeugen. Weiterhin werden gesamtverkehrliche Auswirkungen von autonomen Verkehrskonzepten auf das Verkehrssystem untersucht.

Zum Reallabor

KI-Datenplattform

Die KI-Datenplattform der KI-Allianz Baden-Württemberg erleichtert Unternehmen, Start-ups und öffentlichen Institutionen die Bereitstellung und den Zugang zu KI-Modellen und dazu passenden qualitätsgesicherten Datensätzen und fördert dadurch die Entwicklung innovativer KI-Anwendungen. Die KI-Datenplattform unterstützt folgende Ziele: Open-Source: Konzeption, Implementierung und Bereitstellung einer betriebstauglichen, anpassbaren Plattform Compliance by Design: Vereinbarkeit mit ethischen Prinzipien und rechtlichen Rahmenbedingungen HPC-Ressourcen: erleichterter Zugang zu Rechenressourcen zur Ausführung von KI-Modellen. Werkzeuge + Services: Automatisierte Datenqualitätsservices prüfen und optimieren hochgeladene Datensätze für die KI-Nutzung. Zudem verschafft die KI-Datenplattform den Zugang zu sektorspezifischen Datenräumen, um den standardisierten, sicheren und souveränen Austausch von Daten innerhalb einer Branche zu ermöglichen – etwa in der Produktion, der Mobilität, im Gesundheitswesen oder bei Smart Cities. Durch gemeinsame Regeln, Schnittstellen und Metadatenstandards schaffen sie Vertrauen, fördern Interoperabilität und erleichtern die Entwicklung sowie den Einsatz von KI-Anwendungen. Die KI-Datenplattform ermöglicht den niederschwelligen Zugang zu KI-Assets (Daten und KI-Modellen) und etabliert so einen Markt für KI-Assets.

Zum Reallabor

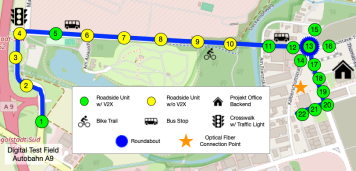

5GCampus-KIShuttle

Ziel des Projektes 5GCampusKIShuttle ist es, mit Hilfe von 5G- und KI-Technologie autonome Fahrzeuge so sicher und wirtschaftlich zu ermöglichen, dass die Akzeptanz und Verbreitung sowohl bei Betreiber wie auch bei Kunden von Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen spürbar und nachhaltig erhöht wird. Im Rahmen dieses Reallabors wird daher die infrastrukturseitige Voraussetzung für einen autonomen Fahrbetrieb geschaffen. Wesentlicher Bestandteil des Projektes ist die Ausstattung einer Referenzstrecke am Campus Wolfenbüttel mit Infrastrukturkomponenten für die Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (V2I) mit sogenannten Road-Side-Units (RSU). Diese RSUs dienen einerseits der Bereitstellung von Daten und Verkehrsinformationen, andererseits auch der Bereitstellung von Informationen für weitere Verkehrsteilnehmer (z. B. Fußgänger, Radfahrer und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel) über etablierte Funkschnittstellen. Des Weiteren werden die RSUs Daten von angeschlossenen Sensoren der Infrastruktur erfassen (z. B. von Kameras, Laserscanner, Radar,- oder LiDAR-Sensoren).

Zum Reallabor

Urban Climate Future Lab

Das Urban Climate Future Lab (UCFL) ist ein interdisziplinäres Reallabor, das die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Urbanisierung untersuchen wird. Ziel ist die Entwicklung wissenschaftlich fundierter, praxisnaher Lösungen zur nachhaltigen Transformation urbaner und ländlicher Räume – mit besonderem Fokus auf Niedersachsen. Das Reallabor wird zunächst in Salzgitter aufgebaut, zwei weitere Standorte werden im Herbst 2025 ausgewählt. Die zentrale Innovation liegt in der integrativen Erforschung von Stadtklima, Ressourcenmanagement und urbaner Resilienz unter realen Bedingungen. Dabei sollen verschiedene urbane Typologien – von Städten über Industriegebiete bis hin zu Quartieren – analysiert werden, um maßgeschneiderte Klimaschutz- und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit mit Forschung, Industrie, Zivilgesellschaft und Politik werden neue Lösungsansätze direkt in der Praxis getestet und weiterentwickelt.

Zum Reallabor

Medifly Hamburg (Phase 2+3)

Medifly Hamburg befasst sich mit dem Transport medizinischer Güter mittels Drohnen über besiedeltem Gebiet und innerhalb von Kontrollzonen internationaler Flughäfen. In einer Testphase sollen regelmäßige Drohnenflüge zwischen mehreren Krankenhäusern in Hamburg stattfinden, bei denen medizinische Güter wie Medikamente, Labor- und Gewebeproben transportiert werden. Die Flugrouten von Medifly erstrecken sich in der Nord-Süd-Ausrichtung von Langenhorn bis Harburg und in der West-Ost-Ausrichtung von Rissen bis Barmbek-Süd. Die Medifly-Drohne bekommt vorab ihre Flugstrecke übermittelt und fliegt diese automatisiert ab. Der Flug wird dabei durchgehend von einer Fernpilotin oder einem Fernpiloten überwacht, die im Notfall in die Steuerung eingreifen können. Die Durchführung von Drohnenflügen außerhalb der Sicht der Fernpilotinnen und -piloten in einer Kontrollzone ist rechtlich, insbesondere aus Sicht der Flugsicherungen, noch nicht abschließend geregelt. Daher müssen Flugsicherungen und Drohnenbetreiber derzeit für jeden Betrieb zunächst Verfahren festlegen, die dann von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden müssen. Allerdings fehlt es derzeit an rechtlichen Vorgaben. Neben der Integration des neuen Verkehrsträgers in den Luftraum steht auch die Integration in die Krankenhausprozesse im Fokus des Projekts.

Zum Reallabor

Reallabor für Intelligente Mobilität

Im Reallabor für Intelligente Mobilität wird die Zukunft des urbanen Verkehrs praktisch erprobt: Im Zentrum steht der Einsatz autonom fahrender Shuttlebusse und Lieferfahrzeuge im öffentlichen Raum. Ziel ist es, neue Formen des automatisierten Fahrens unter realen Bedingungen zu testen und weiterzuentwickeln – technisch, sozial und organisatorisch. Dazu wird ein 5G-Testfeld genutzt, das die Kommunikation in Echtzeit zwischen Fahrzeugen, Sensoren in der Umgebung und einer zentralen Leitstelle ermöglicht. Sensoren im Fahrzeug und in der Infrastruktur erfassen kontinuierlich Verkehrslage, Umweltbedingungen und die Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Die Fahrzeuge sollen nahezu vollständig autonom (Level 4) operieren und werden im Hintergrund von einer Betriebsleitstelle überwacht, die bei Bedarf eingreift. Das Reallabor liefert wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung sicherer, ressourcenschonender und flexibler Mobilitätslösungen. Besonders im Fokus stehen dabei die Anbindung der "letzten Meile", die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs sowie neue Dienstleistungsformen wie On-Demand-Angebote und automatisierter Warentransport. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung, Forschung und Wirtschaft werden Technologien nicht nur getestet, sondern als erfahrbare Innovation in den Alltag eingebunden. So wird der Wissenschaftshafen zur Modellregion für intelligentes, vernetztes und sozial akzeptiertes autonomes Fahren – mit bundesweiter Strahlkraft.

Zum Reallabor

Schuppi autonom (Erprobung der autonomen Fähre "Schuppi")

Im Reallabor "Schuppi" wird die autonome Navigation und Objekterkennung für eine emissionsfreie Personenfähre unter realen Bedingungen erprobt. Ziel ist die Entwicklung eines sicheren, autonom fahrenden Wasserfahrzeugs für den urbanen Raum – insbesondere für den Einsatz im Fischereihafen I in Bremerhaven. Dazu wurde ein Demonstrator gebaut, ausgestattet mit einem modularen Autonomiesystem, das Sensorik wie LIDAR, Stereokamera, GPS, IMU und AIS kombiniert. Damit werden Objekte wie Schiffe, Personen oder Spundwände erkannt, um Kollisionen zu vermeiden. Die Steuerung erfolgt über die Open-Source-Software ArduPilot (ArduRover), die autonomes Fahren entlang definierter Wegpunkte ermöglicht. Die zentrale Innovation liegt in der Integration kostengünstiger, marktverfügbarer Komponenten in ein anpassbares System für den maritimen Einsatz. Erprobt wird das System in einer realen, aber regulierungsarmen Umgebung – zunächst auf nicht öffentlichen Gewässern, anschließend im Fischereihafen. Da es kaum genehmigungsfähige Testumgebungen für autonome Schiffe in Deutschland gibt, bietet das Reallabor Schuppi – ermöglicht durch das Land Bremen, das Hafenamt und bremenports – Gelegenheit, Funktionalitäten zu testen, Daten zu generieren und Grundlagen für eine künftige Regulierung zu schaffen.

Zum Reallabor

B(e)Ware

Im Rahmen des Berliner Pilotprojekts "Förderung wirtschaftsorientierter Reallabore" der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe entwickelt das Reallabor B(e)Ware des Natural Building Lab der TU Berlin in Zusammenarbeit mit ZRS Architekten die erforderlichen Werkzeuge, Infrastruktur und Netzwerke für die Herstellung von tragenden Gebäudetragwerken aus Berliner Bau- und Rückbaustellen. Ziel der Förderung ist es, Ideen aus Forschung und Entwicklung noch schneller und zielgerichteter zur Marktreife zu bringen, sodass sie unter echten Bedingungen erprobt werden können. Im Reallabor B(e) Ware werden Berliner Gebrauchtstoffe (B Ware) zur wertvollen Ressource (A Ware) für den Bausektor und dafür ein einmaliges Konzept zur vereinfachten Realisierung von anspruchsvollen Gebäudetragwerken aus lokalen Gebrauchtstoffen entwickelt – hier ist alles (Innovation, Material und Gebrauchtstoff) "Made in Berlin". Ziel ist es, aus der Grundlagenforschung zusammen mit Partnern aus der Praxis in die Anwendung zu kommen, um daraus konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten – beispielsweise für regulatorische Anpassungen im Bauwesen. Als transformativer Inkubator schließt das Vorhaben organisatorische, rechtliche, kapazitäre, finanzielle und zeitliche Lücken in klassischen Bauvorhaben und schafft fehlende Schnittstellen zwischen der Bauforschung und Planungspraxis zur kreislaufgerechten Organisation von Wertschöpfungsketten in Berlin, Deutschland und Europa.

Zum Reallabor

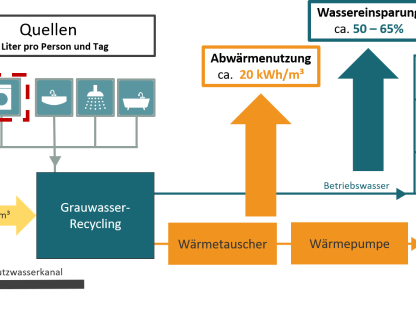

Integrierte Wasser- und Wärmerückgewinnung im Quartier (IWIQ)

Im Reallabor IWIQ ("Integrierte Wasser- und Wärmerückgewinnung im Quartier") wird erstmals unter realen Bedingungen erprobt, wie Grauwasserrecycling (GWR) und Wärmerückgewinnung (WRG) in Bestandsgebäuden umgesetzt und skaliert werden können. Die technologische Innovation liegt in der Aufbereitung von leicht verschmutztem Grauwasser (aus Bad, Küche und Waschmaschine) zu hochwertigem Betriebswasser, das unter anderem für Toilettenspülung, Waschmaschinen oder Bewässerung genutzt werden kann. Damit lassen sich bis zu 60 % des Trinkwasserverbrauchs einsparen. Parallel wird die im Grauwasser enthaltene Wärme über Wärmetauscher und Wärmepumpen zurückgewonnen, wodurch bis zu 60 % des Energiebedarfs für Warmwasser gedeckt und perspektivisch auch Nahwärmenetze gespeist werden können. Neuartig ist die Integration dieser Systemlösung in die Sanierung von Bestandsgebäuden – unter Einsatz von Building Information Modeling (BIM) und neuen Verlegekonzepten für ein zweites Leitungsnetz. Ergänzt wird dies durch datengetriebene Betriebsoptimierung und Verfahrenserweiterung der Aufbereitung sowie einen hybriden Lernort, der die Beteiligung von Wohnungsunternehmen, Behörden, Handwerk und Öffentlichkeit sicherstellt und so die Übertragung in andere Quartiere ermöglicht.

Zum Reallabor

Future Food Living Lab

Mit dem Future Food Living Lab soll ein Reallabor aufgebaut werden, das einen Beitrag zur gesellschaftlichen und technologischen Transformation hin zu einer nachhaltigeren und gesünderen Ernährung leistet. Es versteht sich als Experimentierraum für gemeinsames Gestalten, Lernen und Evaluieren, um etablierte Strukturen aufzubrechen und Forschende, Bürgerinnen und Bürger, Studierende, lokale Initiativen und Praxisakteurinnen und Praxisakteure sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Interaktion zu bringen. Im Reallabor werden fünf Aktionsfelder bearbeitet: Urban Production: Die Technik der urbanen Lebensmittelproduktion wird unter realen Bedingungen in einem städtischen Umfeld getestet. Alternative Organismen: Wie können die Organismen produziert und weiterverarbeitet werden? Gesellschaftliche Transformation: Agrifood-Innovationen werden nahe zur Bürgerin und zum Bürger gebracht und es wird Partizipation und Co-Development mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen auf verschiedenen Ebenen ermöglicht. Transformation der Agrifood-Systeme: Nachhaltige und resiliente Gestaltung von Agrifood-Systemen mit gesunder Ernährung bedarf weiterer Forschung, Entwicklung und vor allem passgenauer Innovationen. Transfer: Themenübergreifend sollen Veranstaltungsformate angeboten werden, in denen KMUs und Start-ups Zugang zu Infrastruktur und zu anderen Akteurinnen und Akteuren erhalten, um z. B. in Challenges gemeinsam neue Ideen und Business-Konzepte zu entwickeln.

Zum Reallabor

Smart.Bodo

Ziel ist es, in zwei landwirtschaftlichen Betrieben Reallabore für die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis bei der Sanierung und Wiederherstellung landwirtschaftlicher Bodenwerte einzurichten. Dabei soll es gelingen, die fünf Kriterien der Transformationsforschung umzusetzen. Ein Schwerpunkt liegt auf Lernprozessen und Reflexivität. Dabei soll ein Fünf-Punkte-Plan zur Wiederherstellung zerstörter landwirtschaftlicher Böden in Vordergrund stehen. Dieser ist Grundlage für Sanierungs- und Zertifizierungsprozesse, die digital unterstützt werden. Durch digitale und mediale Tools soll die Qualifizierung von schnellen Einsatzteams nach Naturkatastrophen oder Havarien organisiert und fachgerechte Maßnahmen beschleunigt werden. Dabei gilt es, die Kriterien zur Qualifizierung festzulegen, mit fachkompetenten Teams innerhalb der Reallabore einzuüben und Einsatzpläne für Sachstands- und Schadensaufnahme, Bodensanierungen und Zertifizierung des Sanierungserfolges zu erstellen. Hierzu gehören auch Kurse zur Nutzung von vorhandenen und in der Entwicklung befindlichen Geoinformationssystemen sowie innovativen Systemen der Datenerfassung, wie Drohnen und andere technische Lösungen. Darüber hinaus soll die Personenzertifizierung in ein studien- und berufsbegleitendes Aus- und Weiterbildungsprogramm für in unterschiedlichen Bereichen der Agrarwirtschaft Tätige integriert werden.

Zum Reallabor

KI-Reallabor Gesundheit BW

Das KI-Reallabor Gesundheit Baden-Württemberg (KI-Reallabor Gesundheit BW) wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg gefördert und wurde vom Bosch Digital Innovation Hub als geschützter Experimentierraum zur effektiveren Implementierung von digitalen und KI-Innovationen im Gesundheitswesen initiiert. Innerhalb des KI-Reallabors Gesundheit BW werden KI-Innovationen über drei Aktivitätslinien hinweg begleitet und betreut: Über das KI-Daten Lab als Berater für trusted health data; Über das KI-Framework Lab als Interaktionsfläche mit regulatorischen Behörden für gestaltenden Datenschutz und regulatorisches Lernen; Über das KI-Kompetenz Lab zur besseren Akzeptanz und Nutzungsverhalten von KI-Innovationen im Gesundheitswesen. Dadurch sollen KI-Innovationen befähigt werden, einfacher und schneller in den Gesundheitsmarkt zu gelangen und dadurch eine höhere Anwendungsquote für digitale KI-Innovationen erzielt werden.

Zum Reallabor

KI-Reallabor Agrar

Das KI-Reallabor Agrar (RLA) in Niedersachsen erprobt KI- und Robotik-Technologien in der Agrarwirtschaft unter realen Bedingungen. Das Hauptziel ist die Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit durch die Erforschung, Entwicklung und Erprobung von KI- und Robotik-Technologien, Data Science-Methoden und Agrardatenräumen. Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens für den Einsatz von KI- und Robotik in der Landwirtschaft eines der Kernziele. Im RLA wird ein umsetzungsorientierter co-kreativer Prozess verfolgt. Weitere Ziele sind die Qualifikation landwirtschaftlicher Akteure und die Akzeptanzsteigerung von KI und Agrarrobotik. In den Use Case-Projekten Biodiversitätsmonitoring, Teilautonome Landtechnik und Neue Agrarprozesse sollen die KI- und Robotik-Basiselemente erste Wirkungen entfalten. Das RLA wird bei den beteiligten Institutionen und auf einem agrartechnischen Versuchshof im Landkreis Osnabrück durchgeführt. Das sogenannte FieldLab dient als zentrale Forschungs- und Innovationsplattform. Das Projekt wird von einem interdisziplinären Konsortium bestehend aus dem Konsortialführer Universität Osnabrück, dem DFKI Niedersachsen (FB Planbasierte Robotersteuerung), der Hochschule Osnabrück, dem Agrotech Valley Forum e.V., der Technischen Universität Braunschweig, dem Johann Heinrich von Thünen-Institut, dem Netzwerk Ackerbau Niedersachsen e.V. sowie dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. getragen.

Zum Reallabor

Testraum des Zukunftskonzepts Innenstadt

Der "Testraum" in Offenbach am Main ist ein Teil des strategisch angelegten "Zukunftskonzepts Innenstadt" und Schaufenster für neue Ideen und Experimentierfeld für die Innenstadt von morgen. Unternehmerinnen und Unternehmer, Start-ups sowie Gründerinnen und Gründer mit innovativen Konzepten können hier für bis zu drei Monate kostenfrei ihr Geschäft ausprobieren – mitten in der Innenstadt. So wird unter realen Bedingungen getestet, ob Produkte, Services oder Handelsmodelle in Offenbach funktionieren, wie Kundschaft reagiert und welche Konzepte dauerhaft tragfähig sind. Die Innovation liegt nicht allein in der mietfreien Nutzung, sondern in der umfassenden Unterstützung durch den Projektzusammenschluss der Stadt Offenbach mit dem Verein Offenbach offensiv: von professioneller PR- und Social-Media-Begleitung über Beratung bis hin zur Komplettausstattung des Ladengeschäfts. Mit dem Testraum senkt die Stadt die Einstiegshürden für Gründerinnen und Gründer erheblich: Eine fertig eingerichtete Fläche mit Schaufensterfront, zentrale Lage und ein klarer zeitlicher Rahmen ermöglichen ein nahezu risikofreies Ausprobieren. Ziel ist es, Leerstände zu beleben, neue Impulse in die Innenstadt zu bringen und langfristig attraktive Geschäfte für Offenbach zu gewinnen. Der Testraum ist ein zentraler Baustein der "Testraum-Allee" im Rahmen des Zukunftskonzepts Innenstadt – ein Projekt, das zeigt, wie urbane Innovation konkret erlebbar wird.

Zum Reallabor

Reallabor ZEKIWA Zeitz

Das Reallabor ZEKIWA Zeitz revitalisiert das Areal der ehemaligen Kinderwagenfabrik als Modellprojekt für ästhetisch vorbildliches, nachhaltiges und zirkuläres Bauen nach den Kriterien des Neuen Europäischen Bauhauses: beautiful, sustainable, together. Das multidisziplinäre ZEKIWA-Konsortium, bestehend aus der Hochschule Anhalt, der Stiftung Bauhaus Dessau, der Burg Giebichenstein, der Martin-Luther-Universität, dem Forum Rathenau und der Stadt Zeitz, verknüpft Bauen und Gestalten in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess. Dabei entsteht ein Vorzeigebeispiel für lebendige, inklusive und klimagerechte Stadterneuerung sowie für gelungene gemeinschaftsorientierte Revitalisierung eines Industriedenkmals.

Zum Reallabor

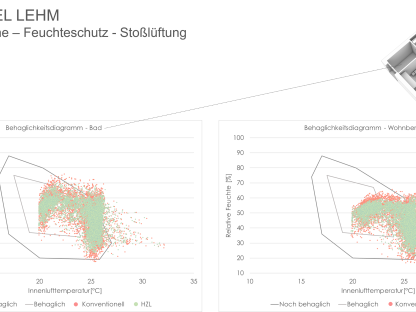

HZL - Gesundes, zukunftsfähiges Wohnen in Holz, Ziegel und Lehm

Das Projekt HZL – Gesundes, zukunftsfähiges Wohnen in Holz, Ziegel und Lehm untersucht In Zusammenarbeit von TU Berlin, TU Braunschweig, Universität Stuttgart, Stadt und Land Berlin sowie ZRS Architekten und Bruno Fioretti Marquezin einem inter- und transdisziplinären Reallabor, wie klimafreundlicher Mietwohnungsbau mit Naturbaustoffen gelingt. In Berlin-Britz entstehen zwei kompakte Baukörper in Holz-Lehm- und Ziegel-Holz-Bauweise, die konsequent auf ressourcenschonendes LowTech setzen. Anstelle komplexer Klima- und Lüftungsanlagen übernehmen hygrothermisch aktive Materialien wie Holz, Lehm und Naturfasern die Regulierung von Temperatur und Luftfeuchte. Damit wird ein gesundes Raumklima zwischen 40 und 60 % relativer Feuchte bei freier Lüftung erreicht. Konkret wird im Projekt die Frage untersucht, inwieweit durch Materialwahl und bauliche Konzeption eine nutzerunabhängige Lüftung, wie sie in normativen Regelwerken (etwa DIN 1946-6) gefordert ist, durch alternative Strategien ersetzt oder zumindest teilweise kompensiert werden kann. Ein detailliertes Monitoring erfasst bauphysikalische Prozesse, Komfortparameter und ökologische Kennzahlen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die gewonnenen Daten fließen in Simulationen, Lebenszyklusanalysen und den Vergleich der Bauweisen ein. So entsteht eine belastbare Grundlage, um technikreduziertes Bauen im öffentlichen Wohnungsbau zu bewerten und weiterzuentwickeln.

Zum Reallabor

KIRR Real - Reallabor für rechtskonforme KI und Robotik

Mit dem seit 2024 geltenden AI Act und der 2027 in Kraft tretenden neuen Maschinenverordnung, die Anforderungen an KI als Bestandteil von Maschinen enthält, stehen Unternehmen vor großen Herausforderungen, den Einsatz von KI rechtskonform zu gestalten. Angesichts der komplexen Regelungen bestehen Unsicherheiten insbesondere bei Start-ups und KMU. Dies betrifft den KI- und Industriestandort Baden-Württemberg in besonderem Maße, beispielsweise in Schlüsselbranchen wie der Prozess- und Fertigungstechnologie, die von großer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen Wirtschaft insgesamt sind. Damit die baden-württembergische Wirtschaft beim Einsatz der Schlüsseltechnologie KI nicht durch die neue EU KI-Regulierung zurückgeworfen wird, hat das Projekt KIRR Real das Ziel, ein Reallabor zu KI, Robotik und Recht zu etablieren, um Unternehmen in Baden-Württemberg bei der Umsetzung des AI Acts und der Maschinenverordnung zu unterstützen. Dabei sollen insbesondere Präzedenzfälle zur Einschätzung der Risikoklasse gemäß AI Act und zur Prüfung von KI-Systemen nach den Vorgaben der Maschinenrichtlinie und des AI Acts geschaffen werden.

Zum Reallabor

Die Datenschutz-Sandbox

Der Landesbeauftrage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI RLP) richtet in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Christoph Krönke, Öffentliches Recht I, und dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Agnes Koschmider, Wirtschaftsinformatik, jeweils Universität Bayreuth, die Datenschutz-Sandbox ein. In dieser können Unternehmen und Behörden Fragen zur Datenschutzkonformität ihrer Anwendungen vor Einführung im Realbetrieb in Austausch mit dem LfDI RLP behandeln. Mögliche Datenschutzprobleme sollen so in einem gesicherten Rahmen niedrigschwellig erkannt und adressiert werden. Die Datenschutz-Sandbox soll dadurch Unternehmen und Behörden, die innovative, aber datenschutzrechtlich herausfordernde digitale Anwendungen einsetzen möchten, dabei unterstützen, Unsicherheiten abzubauen. Das vom BMFTR geförderte Projekt analysiert zudem, welche rechtlichen und informationstechnischen Bedingungen für Sandbox-Verfahren insbesondere im Datenschutzrecht gelten, und bereitet praxisnahe Handlungsempfehlungen für andere Behörden auf.

Zum Reallabor

Offshore Drone Campus Cuxhaven (ODCC)

Als enge Kooperation zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft, wissenschaftlichen Partnern und der Industrie wird am Offshore Drone Campus Cuxhaven (ODCC) die gemeinschaftliche Entwicklung und Erforschung von Drohnen und deren Einsatzkonzepten für die Verwendung im Offshore-Bereich durchgeführt. Hierbei liegt der Fokus des Fraunhofer IFAM auf Fragestellungen der Wartung und Inspektion sowie Instandhaltung und Überwachung wichtiger maritimer Strukturen. Ziele sind das Erreichen einer Kostensenkung durch autonome Langzeit-Inspektionen von z. B. Offshore-Windenergieanlagen sowie die Steigerung der Nachhaltigkeit der Energieerzeugung durch den Einsatz elektrisch angetriebener Fluggeräte. Das Fraunhofer IFAM arbeitet am ODCC in Cuxhaven an folgenden Schwerpunkten: Systemkonfiguration von UAS Missionsabhängige Konfiguration des UAS-Systems zur Abdeckung individueller Bedarfe Untersuchung der Möglichkeiten der Energieversorgung durch Gegenüberstellung von Batteriesystemen, Verbrennungsmotoren (Treibstoffhybrid-Antrieb) und Brennstoffzellen (Wasserstoffhybrid-Antrieb) Komponentenentwicklung Entwicklung fehlertoleranter Antriebssysteme zum sicheren Manövrieren der Drohnen Entwicklung von Materialschutzkonzepten für den Offshore Einsatz Erforschung von Endeffektoren und Sensorsystemen Flugbetrieb und Flugsicherung Kontinuierliche Flugüberwachung für eine sichere Integration von bemannter und unbemannter Luftfahrt

Zum Reallabor

CRAI Center of Research and Development of Trustworthy AI Applications for Mid-Sized Companies / Reallabor für vertrauenswürdige KI im Mittelstand

CRAI ist ein KI-Reallabor, das mittelständische Unternehmen bei der Entwicklung und Anwendung von vertrauenswürdigen KI-basierten Geschäftsmodellen begleitet. Es ermöglicht Unternehmen, trotz Mangels an technischem Know-how, begrenzter Ressourcen und rechtlicher Unsicherheiten, KI-Systeme zu implementieren. Besonderheit des Labors ist die ganzheitliche Begleitung des Mittelstandes bei der Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Systeme: KI-Systeme werden über den Entwicklungszyklus hinweg getestet und weiterentwickelt mit dem Fokus "compliance by design". Zugleich wird ein Austausch der Erkenntnisse aus den Entwicklungs- und Begleitprozessen an regulierende Instanzen gewährleistet und umgekehrt werden zentrale Fragestellungen der Regulatorik in die Praxis ausgespielt (regulatorisches Lernen).

Zum Reallabor

FoResLab - Future Lab towards Forests Resilient to Climate Change

Das Verbundvorhaben "Future Lab towards Forests Resilient to Climate Change" soll als neue Plattform in Niedersachsen dienen, um in einem inter- und transdisziplinären Ansatz die Frage zu beantworten: Wie können Wälder unter heutigen und zukünftigen Bedingungen resilient gegenüber Klimaveränderungen gemacht werden? Die Innovation des Reallabors besteht insbesondere im integrativen Ansatz: Organisiert in drei Plattformen und 13 Teilprojekten wird FoResLab neue Wege der inter- und transdisziplinären Forschung, der Wissenschaftskommunikation und des Wissenstransfers beschreiten. In der experimentellen Plattform sollen relevante Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen an sechs Versuchsstandorten mit neuester Fast-Echtzeit-Sensorik untersucht werden, um multifunktionale Indikatoren für die Resilienz der Wälder gegenüber dem Klimawandel abzuleiten Die experimentelle Plattform dient der Unterstützung und Validierung der digitalen Plattform, die mithilfe von luft- und weltraumgestützten Fernerkundungs- sowie Modellierungsansätzen zwei Online-Produkte liefern wird, die für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollen: (1) Digitale Zwillinge der Versuchsstandorte und (2) ein Online-Wald-Wasserstress-Monitor. Die Gesellschaftsplattform fördert die transdisziplinäre Forschung, regt Synthese-Veröffentlichungen an und gewährleistet eine umfassende Einbeziehung der Interessengruppen.

Zum Reallabor

Reallabor Großenhain: Die "Freundliche Übernahme" als Modellprojekt zur Gestaltung des Generationenwechsels im Einzelhandel

Innenstädte stehen vor einem tiefgreifenden strukturellen Wandel im innerstädtischen Einzelhandel. In den kommenden zwei Jahren werden rund ein Zehntel der bestehenden inhabergeführten Ladengeschäfte altersbedingt schließen. Bis 2030 könnte dieser Anteil auf bis zu 50 % steigen. Diese Entwicklung ist Ausdruck eines flächendeckenden Generationenwechsels, wie er deutschlandweit zu beobachten ist. Deshalb wurde in Großenhain das Reallabor "Freundliche Übernahme" initiiert – ein Entwicklungs- und Kooperationsprojekt, das den Übergang in eine neue Einzelhandelsgeneration aktiv begleiten und nachhaltige Lösungsansätze für die Reaktivierung von Leerständen entwickeln will. Hierfür kommt unter anderem eine digitale Matchingplattform zum Einsatz, die Angebot und Nachfrage systematisch zusammenführt – ergänzt um ein mentorenbasiertes Unterstützungsprogramm, inklusive niedrigschwelliger Gründungsberatung, rechtlicher Beratung, Pop-up-Nutzung sowie Testphasen unter realen Bedingungen in bestehenden Ladenflächen. Das Projekt wird in Kooperation mit der bundesweiten Initiative "Die Stadtretter" umgesetzt. Ziel ist es, erprobte Methoden, digitale Werkzeuge sowie ein überregionales Netzwerk in das lokale Projektgeschehen zu integrieren. Ergänzt wird dies durch qualitative Vor-Ort-Erhebungen und einen systematischen Austausch zwischen Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung, Einzelhandel und Zivilgesellschaft.

Zum Reallabor

KIRA (KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre)

Autos fahren selbständig mit Regelgeschwindigkeit im normalen Straßenverkehr – das ist bereits Realität im Rhein-Main-Gebiet. Das Pilotprojekt KIRA "KI-basierter Regelbetrieb autonom fahrender On-Demand-Verkehre" startet in Teilen der Stadt Darmstadt und des Kreises Offenbach. Autonomes Fahren ist ein entscheidender Baustein für den Ausbau des ÖPNV - besonders in Zeiten des Fahrermangels. Die elektrisch betriebenen und über eine App buchbaren On-Demand-Shuttles sind besonders im ländlichen und kleinstädtischen Raum ein wichtiger Bestandteil des ÖPNV-Angebots. Initiatoren des Projektes sind der Rhein-Main-Verkehrsverbund und die Deutsche Bahn. Ziel des Projekt ist es, Erfahrungen im Level 4-Erprobungsverkehr und den Herausforderungen rund um Projektaufsatz, Genehmigungsprozesse und Betrieb zu sammeln. Außerdem beleuchtet das Reallabor die Frage, wie die Integration autonomer Fahrzeuge in den bestehenden ÖPNV ausgestaltet werden kann.

Zum Reallabor

R_Lab Mobilität

Regensburg ist mit REGENSBURG_NEXT Teil des bundesweit größten Smart-City-Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities". Damit gehört die Stadt zu insgesamt 73 "Experimentierorten" der integrierten Stadtentwicklung, die von der Bundesregierung gefördert werden. Mit dem Reallabor wurde 2024 ein Erprobungsraum für smarte Mobilitätsanwendungen geschaffen, um Lösungen für die Herausforderungen im Bereich Mobilität entwickeln und erproben zu können. Die Stadt Regensburg hat das Cluster Mobility & Logistics damit beauftragt, das R_Lab Mobilität zu managen. Ziel ist es, mit den beteiligten Akteuren aus Verwaltung, städtischen Töchtern, Wissenschaft und Industrie Smart-City-Anwendungen unter realen Bedingungen zu testen und innovative Mobilitätslösungen aus der Theorie in die Praxis zu bringen. Die im R_Lab Mobilität erhobenen Daten werden zentral gespeichert und Projektbeteiligten für Forschungs- und Entwicklungszwecke zur Verfügung gestellt. Dafür wird federführend durch das Stadtwerk.Regensburg ein erster Prototyp eines Data Hubs für Mobilitätsdaten entwickelt. Anwendungsprojekte (Stand 03/2025 - weitere sind geplant): Projekt SDP Smart Dynamic Public Lighting (sdp GmbH) Projekt DARuV Digitale Analyse des ruhenden Verkehrs (DCX Innovations GmbH) Projekt ReSense3D (digitalwerk GmbH, NewSense Engineering GmbH) Projekt Umweltsensorboxen (AVL Software and Functions GmbH)

Zum Reallabor

Greenstage

Greenstage erforscht nachhaltige Transformationsprozesse in den darstellenden Künsten. Ziel ist es, Kulturinstitutionen dabei zu unterstützen, nachhaltige Produktionsweisen zu entwickeln. Dabei werden ökologische, sozio-kulturelle und wirtschaftliche Aspekte betrachtet. Eine zentrale Innovation ist das SAPA-Tool (Sustainability Assessment for the Performing Arts), ein speziell für den Kulturbereich entwickeltes dialogbasiertes Selbstbewertungsinstrument, das Kulturinstitutionen ermöglicht, ihren Status quo zu analysieren und gezielte Maßnahmen abzuleiten. Das SAPA -Tool wird in einem Co-kreativen Prozess mit Theatern und Kommunen aus fünf europäischen Ländern erarbeitet und unter realen Bedingungen erprobt. Derzeit wird es bereits in analoger Form von den beteiligten Theatern getestet. Nach der ersten Testphase wird es digital zur Verfügung gestellt. Zudem entsteht ein Zero-Waste-Stage-Toolkit, das ressourcenschonende und kreislauffähige Produktionsabläufe in Kulturinstitutionen fördern soll. Dieses wird 2026 bei einem Zero Waste-Festival in Ljubljana erprobt. Beide Tools werden online auf greenstage.eu zur Verfügung gestellt.

Zum Reallabor

ClimateHOOD_CampusPARK Charlottenburg

Der Campus Charlottenburg ist ein Reallabor der Transformation. Mit vielen Experimenten und innovativen Lösungen wird hier gezeigt, wie Klimaschutz und Klimaanpassung gestaltet werden können. Im Rahmen des Projektes ClimateHOOD_CampusPARK Charlottenburg werden auf dem TU-Campus bauliche Maßnahmen durchgeführt: Von ausgewählten Dächern soll Regenwasser abgeleitet und zwischengespeichert werden, um für verschiedene Nutzungen zur Verfügung zu stehen. In die Umsetzung fließen unter anderem Ergebnisse aus der Roof Water-Farm ein. Nach dem Prinzip der Schwammstadt sollen Retentionsräume auf Dächern, an Fassaden und als Freiflächen der TU Berlin entwickelt werden (CampusPARK). Ober- und unterirdische Zisternen halten das Regenwasser zurück, genauso wie natürliche grün-blaue Schwammstrukturen wie Schilfbeete, Fassadenbegrünungen und Vertikalfarmen. Diese sollen als produktive und regenerative Bewirtschaftungsflächen der Klima- und Kreislaufstadt getestet und weiterentwickelt werden. Das Regenwasser wird so in einen natürlichen Kreislauf überführt und kühlt den städtischen Raum. Für die Konzeption und Umsetzung dieser Maßnahmen ist das Reallaborzentrum der TU, die StadtManufaktur Berlin in enger Kooperation und Projektkoordination mit dem Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf verantwortlich.

Zum Reallabor

Digitalisierung für nachhaltige Mobilität (DiNaMo)

Ziel von DiNaMo ist es, Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens durch Digitalisierung zu entwickeln, zu pilotieren und Erfolge bzw. Hemmnisse an den beteiligten Einrichtungen zu erfassen. Im Projekt kooperieren drei Hochschulen (Hochschule Hannover, Leibniz Universität Hannover und Medizinische Hochschule Hannover) sowie das Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek mit der Stadt und Region Hannover als assoziierte Partnerinnen und Partner. Die Hochschulen fungieren dabei als Reallabor innerhalb der Stadt, in das Studierende und Mitarbeitende im Sinne einer Co-Creation eingebunden werden. Im Projekt werden u. a. Ride-Sharing-Konzepte, AR-gestützte Gamificationansätze (AR=Augmented Reality) und die Förderung nachhaltiger Mobilitätsangebote erprobt. In einem transdisziplinären Design wird dabei an folgenden Teilzielen gearbeitet: Sammlung von Daten zum Mobilitätsverhalten aller Statusgruppen der Hochschule. Partizipative Erarbeitung und Erprobung von ausgewählten Maßnahmen sowie Anreizen zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen. Integration des Themas in interne und externe (Lehr-)Veranstaltungen der Hochschulen. Identifikation von Potenzialen und Hemmnissen bei der Integration und Nutzung von nachhaltigen, digital gestützten Mobilitätsangeboten. Transfer der Konzepte und Prinzipien an lokale Partnerinnen und Partner in der Stadt und Region Hannover.

Zum Reallabor

Reallabor Conceptstore/HOMie – Soziale Stadtentwicklung in Homburg

Das Reallabor Conceptstore/HOMie in Homburg ist ein interdisziplinärer Experimentierraum zur Erprobung neuer Ansätze sozialräumlicher Stadtentwicklung. Ziel ist es, gemeinsam mit lokalen Akteurinnen und Akteuren aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik innovative und lebensnahe Lösungen für die Gestaltung urbaner Räume zu entwickeln. Ausgangspunkt ist die Herausforderung, bestehende Infrastrukturen und soziale Netzwerke an veränderte demografische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. Im Fokus stehen Teilhabe, nachbarschaftliches Engagement und nachhaltige Raumnutzung. Die Innovation liegt in der hybriden Nutzung innerstädtischer Flächen als nicht-kommerzielle Begegnungsorte, inklusive partizipativer Programmgestaltung, Integration sozialer Dienste und Plattformökonomie für lokale Produzentinnen und Produzenten innerhalb eines kommunal getragenen Geschäftsmodells. Die Nutzungsform wird im laufenden Innenstadtbetrieb getestet: In zentraler Lage werden Räume flexibel als Treffpunkt, Verkaufsfläche und Veranstaltungsort genutzt. Der Betrieb erfolgt durch lokale Akteurinnen und Akteure, ergänzt durch kommunale Unterstützung Das Reallabor arbeitet partizipativ und nutzt reale Stadträume als Forschungs- und Entwicklungsumgebung. Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Begleitung, praktischer Umsetzung und Evaluation entstehen praxisnahe, übertragbare Lösungen.

Zum Reallabor

InBiRa – die Insektenbioraffinerie: Von der Verwertung organischer Reststoffe und Abfälle bis hin zur Herstellung von Produkten

Bei InBiRa wird erstmals eine Insektenbioraffinerie als Pilotanlage aufgebaut, in welcher organische Reststoffe und Abfälle mit Hilfe von der Larve der Schwarzen Soldatenfliege in neue, technisch nutzbare Produkte umgewandelt werden. Die Bestandteile der Schwarzen Soldatenfliege lassen sich vielseitig nutzen: Die Fettfraktion kann nach chemischer oder enzymatischer Umwandlung zu Schmierstoffen, Kraftstoffen, Biotensiden oder Seifen verarbeitet werden. Aufgrund ihres hohen Laurinsäuregehalts ähnelt sie Kokos- und Palmkernöl und stellt eine regionale Alternative zu tropischen Ölen dar. Die Proteinfraktion eignet sich zur Herstellung von Holzklebstoffen, Bindemitteln, Papierbeschichtungen und Verpackungsfolien. Hydrolysiertes Protein findet zudem Anwendung in Kosmetik- und Pflegeprodukten. Auch die Reststoffe wie Cellulose, Exkremente und Häutungsprodukte werden weiterverwertet – etwa zur Biogasproduktion, Düngemittelherstellung oder zur Isolierung von Chitosan, das z. B. in der Medizin, Kosmetik, Wasseraufbereitung oder als antimikrobielle Beschichtung in Verpackungen eingesetzt werden kann. Grundlage war das Projekt Insekten Bioraffinierie.

Zum Reallabor

NoWeL4 (NordWestraum Level 4)

Im Projekt NoWeL4 wird im Nordwesten Berlins der Einsatz automatisierter Fahrzeuge auf Autonomie-Level 4 erprobt. Fünf Fahrzeuge sollen in einem On-Demand-Betrieb eingesetzt und aus einer eigenen Leitstelle überwacht und betreut werden. Das Projekt strebt den Beweis dafür an, dass autonomes Fahren auf der Straße technisch funktioniert und bedarfsgerecht im urbanen Raum, auf öffentlicher Straße eingesetzt werden kann. Teilnehmende einer geschlossenen Nutzergruppe können Fahrten flexibel per App innerhalb eines definierten Bediengebiets buchen. So wird praxisnah untersucht, wie sich autonome Fahrzeuge in ein öffentliches, nachfragegesteuertes Verkehrsangebot integrieren lassen. Darüber hinaus wird die Akzeptanz und der Umgang der Nutzenden mit dem Angebot untersucht und die rechtlichen Voraussetzungen für die Integration der Technik in den Berliner ÖPNV wissenschaftlich erarbeitet. Derzeit läuft die Vorbereitung der Erprobung; der Betrieb ist noch nicht gestartet.

Zum Reallabor

SMART SPACE Hardenbergplatz | Vom Vor- zum Stadtplatz – smarte Räume gestalten und betreiben

Die Verwaltung des Berliner Hardenbergplatzes – insbesondere das Veranstaltungsmanagement – soll durch die zu gründende bezirkseigene Betreibergesellschaft "Urban Space GmbH" (USG) erprobt werden. Über eine Online-Verhandlungsplattform, auf der Interessierte ihre Veranstaltungen buchen können, wird die Nutzung ausgewiesener Flächen auf dem Hardenbergplatz möglich. Mithilfe künstlicher Intelligenz und unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben werden die gebuchten Veranstaltungen hinsichtlich ihres Gemeinwohlbeitrags geprüft. Veranstaltungen mit dem höchsten Gemeinwohlpotenzial erhalten im Fall mehrerer Buchungen für einen Slot den Zuschlag. Für Veranstalterinnen und Veranstalter vereinfacht sich das Verfahren deutlich. Die Bewerbung erfolgt vollständig online und wesentlich schneller als bei einer herkömmlichen Sondernutzungsgenehmigung. Dies wird unter anderem durch die Erteilung einer Rahmensondernutzungserlaubnis durch das zuständige Bezirksamt ermöglicht. Auch für die Verwaltung wird der Prozess effizienter, da Anfragen auf vordefinierte Nutzungsschemata Bezug nehmen und zusätzlich durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz unterstützt werden.

Zum Reallabor

Reallabor autonome Arbeitsmaschinen

Im Reallabor für autonome Arbeitsmaschinen in Ilmenau werden innovative Technologien für den autonomen Betrieb von mobilen Arbeitsmaschinen und Unterstützungssystemen erforscht und erprobt – praxisnah und unter realen Bedingungen. Ziel ist es, die Automatisierung mobiler Arbeitsmaschinen voranzutreiben und deren Einsatz in komplexem, unwegsamem Gelände zu ermöglichen. Auf dem 6000 m² großen, gesicherten Gelände mit unterschiedlichen Untergründen können solche Systeme realitätsnah getestet und validiert werden. Unterstützt wird dies durch ein leistungsfähiges 5G-Campusnetz, moderne Referenzmesstechnik und Möglichkeiten zur Edge-Datenverarbeitung. Das Reallabor bietet auch externen Partnern die Chance, eigene Technologien unter praxisnahen Bedingungen zu testen oder gemeinsam mit dem Team des Reallabors weiterzuentwickeln.

Zum Reallabor

Multikopter in der Luftrettung - Dinkelsbühl-Sinbronn

Bemannte Multikopter sind neue, senkrechtstartende Luftfahrzeuge mit mehreren elektrisch angetriebenen Rotoren. Bisher wurden die Fluggeräte in erster Linie als Flugtaxis im zivilen Bereich entwickelt. Die ADAC Luftrettung hat weltweit die erste Machbarkeitsstudie zu Multikoptern im Rettungsdienst veröffentlicht und so erstmalig deren einsatztaktischen Vorteil theoretisch belegt: Mit Multikoptern können Notärzte nicht nur schneller am Einsatzort sein, sondern auch deutlich mehr Patienten in einem größeren Versorgungsgebiet erreichen. Die Arbeit des Mediziners wird so effektiver und der Multikopter zu einem Mittel im Kampf gegen den vielerorts herrschenden Notarztmangel. Auch der Rettungshubschrauber kann noch effektiver eingesetzt werden, denn er fungiert heute in rund 60 Prozent der Fälle als reiner Notarztzubringer. Er kann stattdessen sein Potenzial als Transportmittel in weiter entfernte (Spezial-)Kliniken ausschöpfen. Auch dies verbessert die Notfallversorgung der Menschen. Im Reallabor werden bereits erste technische Tests mit dem Hersteller Volocopter durchgeführt. Sobald die Musterzulassung des Luftfahrzeuges erwirkt wurde, werden die Erprobungen gemeinsam mit den Luftfahrtbehörden und den beteiligten Projektpartnern intensiviert und anhand realer Einsätze durchgeführt. Dafür werden an zwei Standorten Pilotbetriebe aufgebaut, um ausgiebig die Eignung dieses neuen Luftrettungssystems zu testen und den Weg für einen großflächigen deutschlandweiten Rollout zu ebnen.

Zum Reallabor

REAKT - innovativer Schienenverkehr auf stillgelegten Schienenstrecken in ländlichen Regionen

Im Reallabor REAKT will die gleichnamige Forschungsinitiative neuartige Schienenfahrzeuge und Streckenkonzepte testen, mit denen stillgelegte Schienenstrecken reaktiviert werden könnten. So soll z. B. untersucht werden, wie auf eingleisigen Strecken mit autonomen Fahrzeugen on-demand Begegnungsverkehr realisiert werden kann. Daneben werden neuartige Konzepte für Bahnübergänge, Stellwerke und Bahnsteige erprobt, die auf digitalen Technologien und moderner Sensorik basieren. Erstes Testgebiet ist die 17 km lange Strecke Malente - Lütjenburg in Schleswig-Holstein nahe der Ostseeküste. Im Reallabor sollen die technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit der Technologien nachgewiesen werden. Hervorgegangen ist das Reallabor aus dem 2020 gegründeten Verein Schienenverkehr Malente-Lütjenburg e.V. (SML) und der sich aus dem Beirat Bahntechnik Schleswig-Holstein heraus entwickelten REAKT-Forschungsinitiative, welche ein großes Netzwerk aus Hochschulen, Industriepartnern, Kommunen und Verbänden beinhaltet. Ab 2025 wird die Entwicklung der REAKT-Innovationscommunity durch das BMBF unterstützt, als eine von zwanzig Innovationscommunities unter knapp 500 Bewerbungen. Die Federführung liegt bei der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU).

Zum Reallabor

Reallabor Holzbau

Ziel des Reallabors Holzbau ist es, innovative Ansätze aus der Forschung schneller in die Praxis zu bringen, die notwendigen Zustimmungsverfahren durch Standardisierung zu vereinfachen und so den Holzbau voranzutreiben. Dieser Ansatz dient als Innovationsbooster in der heute aufgrund restriktiver Regulatorien konservativen und innovationsträgen Bauwirtschaft. Das Reallabor Holzbau ist Teil des Innovationsverbund 4transfer, das den Wissens- und Technologietransfer in Sachsen fördert und innovative Lösungen entwickelt. Im Rahmen dieses Projekts wurde das Reallabor Holzbau an der Dualen Hochschule Sachsen am Standort Dresden initiiert. Für 4transfer sind Reallabore experimentelle Forschungs- und Entwicklungsumgebungen, in denen neue Ideen, Technologien und Prozesse unter realen Bedingungen und über einen längeren, aber begrenzten Zeitraum getestet werden. Sie dienen, dem Quadruple-Helix-Ansatz folgend, als Plattform für die Zusammenarbeit und das gemeinsame Lernen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung / Politik. Ziel ist es, unter Zuhilfenahme von Ausnahmeregelungen, wie beispielsweise Experimentierklauseln, innovative Lösungen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln und zu erproben.

Zum Reallabor

Multikopter in der Luftrettung - Idar-Oberstein

Bemannte Multikopter sind neue, senkrechtstartende Luftfahrzeuge mit mehreren elektrisch angetriebenen Rotoren. Bisher wurden die Fluggeräte in erster Linie als Flugtaxis im zivilen Bereich entwickelt. Die ADAC Luftrettung hat weltweit die erste Machbarkeitsstudie zu Multikoptern im Rettungsdienst veröffentlicht und so erstmalig deren einsatztaktischen Vorteil theoretisch belegt: Mit Multikoptern können Notärzte nicht nur schneller am Einsatzort sein, sondern auch deutlich mehr Patienten in einem größeren Versorgungsgebiet erreichen. Die Arbeit des Mediziners wird so effektiver und der Multikopter zu einem Mittel im Kampf gegen den vielerorts herrschenden Notarztmangel. Auch der Rettungshubschrauber kann noch effektiver eingesetzt werden, denn er fungiert heute in rund 60 Prozent der Fälle als reiner Notarztzubringer. Er kann stattdessen sein Potenzial als Transportmittel in weiter entfernte (Spezial-)Kliniken ausschöpfen. Auch dies verbessert die Notfallversorgung der Menschen. Im Reallabor werden bereits erste technische Tests mit dem Hersteller Volocopter durchgeführt. Sobald die Musterzulassung des Luftfahrzeuges erwirkt wurde, werden die Erprobungen gemeinsam mit den Luftfahrtbehörden und den beteiligten Projektpartnern intensiviert und anhand realer Einsätze durchgeführt. Dafür werden an zwei Standorten Pilotbetriebe aufgebaut, um ausgiebig die Eignung dieses neuen Luftrettungssystems zu testen und den Weg für einen großflächigen deutschlandweiten Rollout zu ebnen.

Zum Reallabor

Mannheim Medical User Experience and Usability Innovations Labor (M²AXI Usability Labor)

Das Mannheim Medical User Experience and Usability Innovations-Labor (M2AXI Usability Labor) dient als kontrollierte Umgebung für die Evaluierung und die Testung digitaler Produkte im Bereich der Medizin, wie beispielsweise medizinische Geräte, Software und mobile Anwendungen. Es befindet sich im Herzen des Universitätsklinikums Mannheim (UMM) und erleichtert dadurch die direkte Zusammenarbeit mit Interessengruppen für Medizinprodukte wie ärztliches Personal und Patientinnen und Patienten. Im Reallabor werden unterschiedliche Projekte an der Schnittstelle zwischen medizinischer Produkt- und Softwareentwicklung durchgeführt. Beispielsweise wurden im Rahmen des Projekts "ENABLE" (Nachsorge-App für Patientinnen nach einer Brustkrebserkrankung) untersucht, wie intuitiv Patientinnen die App bedienen können, ob die Darstellung von Therapieinformationen verständlich ist und inwiefern Erinnerungs- und Monitoring-Funktionen zuverlässig genutzt werden. In realitätsnahen Szenarien konnten Hinweise zu Barrieren in der Nutzung (zum Beispiel alters- oder krankheitsbedingte Einschränkungen, Informationsüberflutung) sowie zu Verbesserungen im Interaktionsdesign gewonnen werden. Das M²AXI Usability Labor gehört zum Mannheimer Ökosystem der medizintechnischen Reallabore. Die Einrichtung steht allen Forschenden der UMM offen – aber auch externe Akteure wie Start-ups, größere Unternehmen oder wissenschaftliche Forschungsgruppen anderer Hochschulen können das Labor nutzen.

Zum Reallabor

SInBa Reallabor Mannheim

Das SInBa-Projekt untersucht die Rolle von sozialen Innovationen bei der Umsetzung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen im Bauen und Wohnen. In Mannheim werden soziale Innovationen für eine flächensparende, klimagerechte Wohnraumversorgung erprobt. Wohnraummanagement: Mannheim hat ein finanzielles Anreizsystem in Form einer Wohnraumtauschprämie eingeführt. SInBa begleitet die Maßnahme und entwickelt mit der Verwaltung Aktivierungsstrategien, um daran anknüpfend die Stadtgesellschaft für die individuellen Wohnraumverhältnisse zu sensibilisieren sowie Anreize zur Veränderung im Sinne einer Wohnflächensuffizienz zu schaffen. Fahrplan Nachverdichtung: Der wachsende Wohnraumbedarf erzeugt einen Umsetzungsdruck in der Schaffung von ausreichenden, bezahlbaren Wohnungen. Dabei spielen auch städtische Vorschriften eine Rolle und die Frage, inwieweit Handlungsspielräume für andere Vorgehensweisen vorhanden sind. Ziel ist einen Austausch zwischen Verwaltung, Akteurinnen und Akteuren zu etablieren, der diese Spielräume am Beispiel eines Vorhabens auslotet und Lösungsoptionen aufzeigt. Profipilot: Ziel der Sozialen Innovation ist die Entwicklung eines Piloten für eine Nahwärmeinsel in einem Mannheimer Quartier. Der Kerngedanke dabei ist, nicht mit vielen Einzeleigentümerinnen und -eigentümern anzufangen, sondern mit "Profis", wie Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Der Pilot soll einen möglichen Weg aufzeigen und das Interesse von Einzeleigentümerinnen und -eigentümern wecken.

Zum Reallabor

SInBa Reallabor Wuppertal

Das SInBa-Projekt untersucht die Rolle von sozialen Innovationen bei der Umsetzung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen im Bauen und Wohnen. In Wuppertal werden soziale Innovationen erprobt, die die Entwicklung eines klimagerechten und klimaneutralen Gebäudebestandes unterstützen. Gemeinschaftliches Wohnen im Bestand: SInBa unterstützt und begleitet die Initiative Gemeinschaftliches Wohnen in Wuppertal (IGWW) bei der Realisierung eines gemeinschaftlichen Wohnprojekts in einer Bestandsimmobilie. Hierbei sollen sowohl Unterstützungsmöglichkeiten für gemeinschaftliche Wohnprojekte als auch Handlungsoptionen im Umgang mit Bestandsimmobilien ausgelotet werden. Kooperative Nahwärmeversorgung im Quartier: SInBa unterstützt und begleitet Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter in der Elberfelder Nordstadt, die sich als Arbeitsgruppe „Wärmewende im Quartier“ selbst organisieren, um gemeinschaftliche Lösungen für die Energie- und Wärmeversorgung ihrer häufig denkmalgeschützten Gebäude zu finden. Der Fokus liegt hierbei auf einer möglichen Nahwärmelösung am Ölberg. Pre- und Reboundeffekte beim Heizverhalten von Transferleistungsempfangenden: SInBa untersucht am Beispiel des Wohnparks Schellenbeck das Heizverhalten von Transferleistungsempfangenden, um der Wohnungswirtschaft zu helfen, zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingehen zu können und um kommunalen Grundsicherungsträgern Impulse für die Ausgestaltung der Kosten der Unterkunft zu geben.

Zum Reallabor

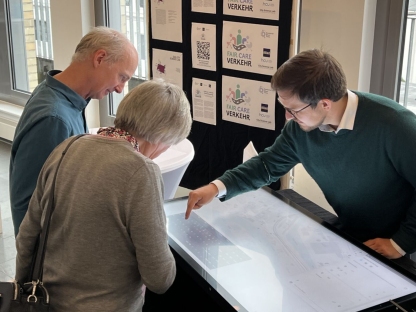

NUMIC 2.0 - Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz

Das Projekt von der TU und der Stadt Chemnitz forschte über die Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung. Verbesserte Beteiligungen versprechen einen neuen Austausch zwischen Bürgerschaft und Verwaltung in der Planung und erhöhen dabei das nachhaltige Mobilitätsbewusstsein. Dafür wurden in Chemnitz neue Formate (wie z. B. Virtual-Reality-Technologien) an Beteiligungen zukünftiger Verkehrsprojekte erprobt. Das Projekt sollte Handlungsempfehlungen für Beteiligungen erarbeiten für Chemnitz und interessierte Kommunen. Konkret ging es zum Beispiel beim Reallabor "Nevoigtstraße" – im Sinne aller durchgeführten Beteiligungsprozesse – darum, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden eine sichere Verkehrssituation für alle zu schaffen. Die Ausgangslage war durch einen hohen Parkdruck geprägt, was zu verkehrswidrigem Verhalten wie etwa Falschparken führte. Ein neues Verkehrs- und Parkraumkonzept war daher erforderlich. Dieses wurde im Rahmen mehrerer Veranstaltungen und in unterschiedlichen Beteiligungsformaten entwickelt – zunächst mithilfe eines 10 Meter langen Luftbilds der Nevoigtstraße im Maßstab 1:87, auf dem unter anderem Fahrzeuge, Verkehrsanlagen und weitere Elemente abgebildet waren. Gemeinsam mit den Beteiligten wurden auf dieser Grundlage drei Varianten erarbeitet. Diese wurden aus verkehrsplanerischer Sicht auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, entsprechend angepasst und anschließend zur Abstimmung gestellt.

Zum Reallabor

Klimapakt2030plus - Energiewende in der Metropolregion Nürnberg

Das BMFTR-Pilotprojekt Klimapakt2030plus untersucht am Beispiel der Metropolregion Nürnberg, wie Metropolregionen mit neuen Strukturen und Initiativen zur Beschleunigung der Energiewende beitragen können. Im Fokus stehen die beiden Reallabore "Transformation Energieversorgung" und "Transformation Gebäudebestand". Gemeinsam mit den regionalen Akteuren aus kommunaler und staatlicher Verwaltung, Politik, Unternehmen, Energieversorgern, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden Strukturen, Informationsbedarfe, Projektansätze oder Werkzeuge identifiziert, die zur Beschleunigung des Aufbaus einer erneuerbaren Energieversorgung oder der Steigerung der energetischen Gebäudesanierungsquote beitragen können. In Experimentierräumen werden mit den Akteuren neue Lösungen entwickelt und praktisch erprobt, z. B. interkommunale Energiegemeinschaften oder Konzeption eines One-Stop-Shops als Anlaufstelle für Sanierungsfragen. Technologische Unterstützung liefert ein neuartiges Simulations- und Beratungstool für Energieflüsse. Das Tool visualisiert die komplexen Zusammenhänge der regionalen Energiewende in einem sektorgekoppelten Modell (Strom, Wärme, Mobilität). Die sozial-ökologische Begleitforschung evaluiert die Experimente und sichert die Skalier- und Übertragbarkeit der Innovationen. Außerdem tauscht sich das Reallabor mit den zuständigen Fachstellen bei den Bezirksregierungen aus, welche Maßnahmen zu Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigung vor allem auf Landesebene umsetzbar wären.

Zum Reallabor

SONa - Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums - Post-Corona-Zeit als Chance für zukünftige Konsumkulturen - Duisburg

Städte unterliegen einem konstanten Wandel. Das wachsende Bewusstsein für urbane Grünflächen und Naherholungsgebiete sowie der Einfluss auf städtische Wirtschaftsstrukturen erzeugten neue und veränderte Ansprüche an den Stadtraum. Hinzu kommt der drohende Funktionsverlust der Innenstädte, der Planerinnen und Planer sowie Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Der wachsende Leerstand von Einzelhandelsflächen in den Stadtzentren und die seit Jahren wachsende Wohnraumknappheit bei gleichzeitig steigenden Mietpreisen verlangt danach, den urbanen Raum auch im Stadtzentrum neu zu denken. An dieser Stelle setzt das Vorhaben SONa an: Es erprobt die Rolle nachhaltiger Konsumangebote in der Transformation der Innenstädte in drei lokalen Pilotprojekten. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums nicht nur nachhaltige Konsumkulturen fördern, sondern auch Orte der Gemeinschaft schaffen und eingebettet in eine umweltverträgliche Stadtentwicklung sind. In den Pilotprojekten werden u. a. folgende Innovationen erprobt: Duisburg: Belebung eines Ladenleerstands über den "DBI-Store" mit sorgfältig kuratiertem Sortiment lokaler und nachhaltiger Produkte begleitet durch eine Gründungsberatung Schwentinental: Belebung eines Ladenleerstands in der Innenstadt mit der "Pop-Up-Store"-Kleidertauschbörse inklusive Do-It-Yourself Schneiderei Würzburg: Informations- und Aufklärungsangebote zu Nachhaltigkeit und um soziale Begegnung in der Stadt zu etablieren

Zum Reallabor

EASYplus (Electric Autonomous Shuttle for You)

Gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller EasyMile, dem Softwarepartner ioki und lokalen Partnern hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) erstmals zwei vollelektrische, automatisierte Shuttles mit On-Demand-Funktion auf öffentlichen Straßen im Rhein-Main-Gebiet eingesetzt. Dabei konnte eine Vielzahl an betrieblichen und technischen Erkenntnissen für zukünftige autonome Angebote im ÖPNV gewonnen werden. An 262 Betriebstagen haben die beiden EZ10 Gen3-Shuttles des Herstellers EasyMile insgesamt 3.792 Kilometer zurückgelegt und 1.848 Fahrten erfolgreich durchgeführt. Über den gesamten Projektzeitraum wurden 2.994 Fahrgäste sicher an ihr Ziel befördert. Autonome On-Demand-Verkehre sollen zukünftig ein wichtiger Bestandteil des Mobilitätsangebots im Verbundgebiet des RMV werden und zur Vereinbarung von Mobilität und Klimaschutz im ÖPNV beitragen. In der Summe haben die Fahrgäste ihre Fahrt in der Buchungsapp mit 4,8 von 5-Sternen bewertet. Die vielen positiven Rückmeldungen verdeutlichen das Potenzial autonomer Mobilität. Nach fast einem Jahr Betrieb im Frankfurter Stadtteil Riederwald wurde das Projekt EASYplus Ende Oktober 2023 erfolgreich abgeschlossen. EASYplus war Teil des EU-Förderprojektes SHOW.

Zum Reallabor

SONa - Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums - Post-Corona-Zeit als Chance für zukünftige Konsumkulturen - Schwentinental

Städte unterliegen einem konstanten Wandel. Das wachsende Bewusstsein für urbane Grünflächen und Naherholungsgebiete sowie der Einfluss auf städtische Wirtschaftsstrukturen erzeugten neue und veränderte Ansprüche an den Stadtraum. Hinzu kommt der drohende Funktionsverlust der Innenstädte, der Planerinnen und Planer sowie Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Der wachsende Leerstand von Einzelhandelsflächen in den Stadtzentren und die seit Jahren wachsende Wohnraumknappheit bei gleichzeitig steigenden Mietpreisen verlangt danach, den urbanen Raum auch im Stadtzentrum neu zu denken. An dieser Stelle setzt das Vorhaben SONa an: Es erprobt die Rolle nachhaltiger Konsumangebote in der Transformation der Innenstädte in drei lokalen Pilotprojekten. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums nicht nur nachhaltige Konsumkulturen fördern, sondern auch Orte der Gemeinschaft schaffen und eingebettet in eine umweltverträgliche Stadtentwicklung sind. In den Pilotprojekten werden u. a. folgende Innovationen erprobt: Duisburg: Belebung eines Ladenleerstands über den "DBI-Store" mit sorgfältig kuratiertem Sortiment lokaler und nachhaltiger Produkte begleitet durch eine Gründungsberatung Schwentinental: Belebung eines Ladenleerstands in der Innenstadt mit der "Pop-Up-Store"-Kleidertauschbörse inklusive Do-It-Yourself Schneiderei Würzburg: Informations- und Aufklärungsangebote zu Nachhaltigkeit und um soziale Begegnung in der Stadt zu etablieren

Zum Reallabor

SONa - Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums - Post-Corona-Zeit als Chance für zukünftige Konsumkulturen - Würzburg

Städte unterliegen einem konstanten Wandel. Das wachsende Bewusstsein für urbane Grünflächen und Naherholungsgebiete sowie der Einfluss auf städtische Wirtschaftsstrukturen erzeugten neue und veränderte Ansprüche an den Stadtraum. Hinzu kommt der drohende Funktionsverlust der Innenstädte, der Planerinnen und Planer sowie Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Der wachsende Leerstand von Einzelhandelsflächen in den Stadtzentren und die seit Jahren wachsende Wohnraumknappheit bei gleichzeitig steigenden Mietpreisen verlangt danach, den urbanen Raum auch im Stadtzentrum neu zu denken. An dieser Stelle setzt das Vorhaben SONa an: Es erprobt die Rolle nachhaltiger Konsumangebote in der Transformation der Innenstädte in drei lokalen Pilotprojekten. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums nicht nur nachhaltige Konsumkulturen fördern, sondern auch Orte der Gemeinschaft schaffen und eingebettet in eine umweltverträgliche Stadtentwicklung sind. In den Pilotprojekten werden u. a. folgende Innovationen erprobt: Duisburg: Belebung eines Ladenleerstands über den "DBI-Store" mit sorgfältig kuratiertem Sortiment lokaler und nachhaltiger Produkte begleitet durch eine Gründungsberatung Schwentinental: Belebung eines Ladenleerstands in der Innenstadt mit der "Pop-Up-Store"-Kleidertauschbörse inklusive Do-It-Yourself Schneiderei Würzburg: Informations- und Aufklärungsangebote zu Nachhaltigkeit und um soziale Begegnung in der Stadt zu etablieren

Zum Reallabor

AVL Roding Wetterhalle

Das Sensortestzentrum Roding ist eine der ersten automotive Indoor-Testhallen in Deutschland. Im Testzentrum können unabhängige Sensortests für automatisierte Fahrzeuge durchgeführt werden. Die Tests erfolgen unter Einbezug von unterschiedlichen Wetter- und Verkehrsbedingungen. Für die Homologation decken diese zudem die bestehenden Anforderungen an Wiederholbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Dokumentation ab. Als konkretes Beispiel kann in der Wetterhalle die Notbremsfunktion (Euro NCAP AEB) in unterschiedlichen Lichtverhältnissen (Lichtintensität und Lichttemperatur) und Wetterbedingungen (Regen unterschiedlicher Intensität, Nebel unterschiedlicher Sichtweite) reproduzierbar getestet werden. Auf Basis dieser Tests können funktionale Verbesserungen im Bereich der Sensorik sowie der Entscheidungsfindung (Bremsen oder nicht) durchgeführt werden. Die Optimierung von aktiven Sicherheitsfunktionen und deren Sensorik in realen Umgebungsbedingungen ist deshalb so entscheidend, da die Unterstützung durch diese Assistenzfunktionen vor allem in Schlechtwettersituationen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen am meisten benötigt wird. Für das autonome Fahren ist die Verfügbarkeit der Systeme zumindest bei leichtem und mittlerem Regen / Nebel sowie bei schlechten Lichtverhältnissen eine Grundvoraussetzung.

Zum Reallabor

ROUTINE

Das Reallabor ROUTINE schafft eine geschützte Testumgebung, in der ausgründungswillige Forschungsgruppen und kleine sowie mittlere Unternehmen (KMU) ihre KI-Anwendungen für das Gesundheitswesen unter realen Bedingungen erproben und zur Marktreife führen können. Im Sinne einer Regulatory Sandbox dient das Projekt gleichzeitig dazu, aus den praktischen Erfahrungen strukturiert die Rahmenbedingungen für KI in der Medizin zu verbessern. Die im Reallabor erprobte Innovation ist ein KI-gestützter Prädiktionsalgorithmus für die Geriatrie. Dieser analysiert Routinedaten von Patientinnen und Patienten nach einer Hüftfraktur. Darunter fallen Diagnosen, klinische Parameter und Funktions-Assessments. Auf dieser Basis prognostiziert die KI kritische Endpunkte wie das zukünftige Sturzrisiko, eine mögliche Verlängerung des Klinikaufenthalts oder die Wahrscheinlichkeit einer Entlassung in das eigene Zuhause. Zusätzlich wird untersucht, ob Daten aus einer sensorischen Aktivitätsmessung die Vorhersagekraft weiter steigern können. Der Mehrwert liegt in einer proaktiven Versorgungsplanung: Durch präzise Prognosen können Maßnahmen zur Sturzprävention, die Hilfsmittelberatung oder das Entlassmanagement frühzeitiger und gezielter eingeleitet werden. Dies erhöht die Behandlungsqualität sowie die Patientensicherheit und hilft, den Versorgungsprozess effizienter zu gestalten.

Zum Reallabor

Ostfalia, INBW, Wasserrückhalt zur Wiedervernässung von Hochmooren, Grabeneinstau, Gnarrenburg

In dem Reallabor geht es um die Erprobung einer Stauklappe, die im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Einstellen der Grabenwasserstände im Hochmoor entwickelt wurde. Die Stauklappe wird durch einen im Unterwasser liegenden Auftriebskörper gesteuert, der bei sinkendem Wasserspiegel den Abfluss aus dem Oberwasser und im Falle von einem höheren Wasserdruck im Oberwasser, beispielsweise durch Niederschläge, den Abfluss ermöglicht. Die Stauklappe erlaubt so, ohne externe Steuerung einen eingestellten Wasserhöhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser zu erhalten und bei Veränderungen des Wasserstandes diesen Unterschied wieder herzustellen. Der Hintergrund ist der Bedarf Moorflächen, in diesem Falle Hochmoorflächen, zu vernässen, um die Degradation des Moorkörpers und die damit einhergehende Emission von klimaschädlichen Gasen zu verhindern beziehungsweise zu reduzieren. Da die meisten Hochmoorflächen in Niedersachsen als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden, soll die Stauklappe eine nassere Bewirtschaftung ermöglichen, bei der an zentralen Wehren der Wasserstand für größere Areale eingestellt werden kann.

Zum Reallabor

INSPIRE Living Lab